科技世代与人类未来丨人工智能时代的伦理智慧

- 资讯

- 2021-03-05

- 20772

【论坛第7期话题】人工智能时代的伦理智慧

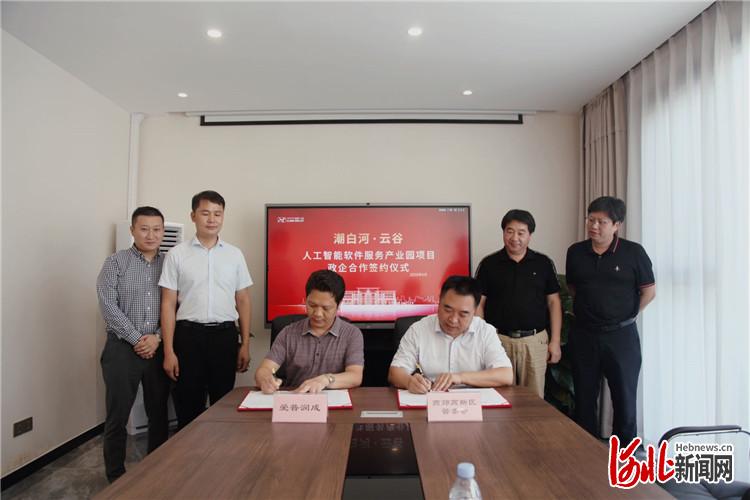

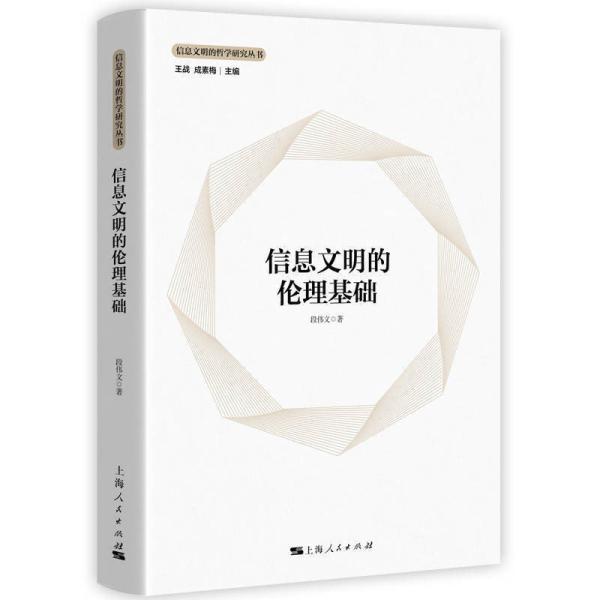

“科技世代与人类未来”论坛第七期首次尝试书评形式推出,以段伟文研究员的《信息文明的伦理基础》新书为对象展开分析评论。首先邀请中国社会科学院的段伟文研究员对此书做出介绍,然后由中国人民大学的刘永谋教授、上海交通大学的闫宏秀教授和复旦大学的杨庆峰教授做出评论,以北南联袂、京沪对话的方式从不同角度展开探讨。刘永谋教授从信息时代的人的命运和行动的“无知”特征入手,分析了信息时代的人与技术缠斗的必然性;闫宏秀教授指出对话的过程是厘清我们自己是谁、应该是谁的问题,是在技术之力与伦理校勘双驱下找寻自己的过程;杨庆峰教授提出这本书显示了以柔克刚的核心态度,呈现了以信息反射弧为基本概念的伦理思考理路。这一思考本质上产生了奇特的绕指柔的效果,借此来对抗技术理性。

段伟文《信息文明的伦理基础》

人工智能时代的伦理智慧

段伟文(中国社会科学院)

1、我是谁:加速变迁科技世代的“弱”者

我们每一个人在短短的二十年间经历了三个时代,至于后面会经历什么时代,我们不可预知。有一种所谓的加速主义说法,用于刻画当下所处的人类世,也就是科技世代。什么是科技世代?即在近一两百年来,人类的行动和行为,对地球有一种改变的力量,正在不可逆地改变地球的地质面貌,使人类进入加速变迁的轨道。

在科技这样强大的力量面前,我们每个人其实是一个弱者。正如我们所知,人和技术是相伴而生的,每一代人都跟他所遭遇的技术有某种融合的方式。

每个人都生活在不同的技术空间之中,随着当代技术的加速变迁,人们要做一个抉择就是如何面对科技创新,尤其是以硅谷为源头的科技创新,它有一个很重要的特点是颠覆性或突破性。

创新使得世界不再是过往的世界,我们也不再是从前的我们。那么如何使人性依然可以规定技术前行的方向,而不是臣服于强大的技术变迁的逻辑?从小我们就说要努力学习,好赶上技术的步伐。但你有没有发现,现在每一个人都是过时的,甚至我们生下来都是过时的。在这样一个情况下我们该怎么办?

在很多年前,麦克卢汉说过这样一句话:先是我们创造工具,然后是工具创造我们。

信息时代是一场前所未有的社会伦理试验,在信息网络空间中,人们从现实世界中的物理自我嬗变为数字自我,迫使我们不得不直面一系列全新的价值挑战,探寻人工智能时代的伦理智慧。

比如,在没有互联网之前,你到哪儿去了、你怎么样,那一定是要有人碰见你,才会知道;但现在你要是说你要到哪儿去,有人会跟你共享位置……

2、智能时代的7种生存武器

智能时代的七种生存武器是什么?

第一种武器,信息网络空间与注意力生态重构

什么叫注意力生态重构?在古老的社会时代,每天开门七件事,柴米油盐酱醋茶。现在,每天都面对着不同的一千零一扇门。

我们正处于分心成瘾的时代,各种信息流随时影响着我们的注意力。在信息网络空间,我们的专注度在消解,注意力也在消散。诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙曾经指出:随着信息的发展,有价值的不再是信息,而是注意力。

比如现在搜索信息都搜得很好的,一会儿是薛宝钗、林黛玉……突然有一天在网上谁搜不到了,我会想这个人为什么搜不到了?他是不是出了什么问题。所以就是这样,好像是你想什么就是什么,但是实际上不是你想什么就是什么,而胡思乱想多了,最后你的注意力就有限了。

为什么网络有那么大的吸引力,为什么它能够让我们分心,从某种角度来讲,网络上的一些行为,你仔细想一想,点赞,鼠标点击,或者是打游戏的时候一些手指这样戥,这实际上是非常符合自闭症儿童的一个行为习惯。

自闭症儿童为什么对外在的世界不感兴趣,是因为他自己找到了一套痴迷的行为模式,而且在这种行为模式里边他能够得到一种奖励,这样的话他的大脑神经就会分泌一种多巴胺,产生一种愉快的体验。

网络空间的注意力生态问题最重要的一点是会在一定程度上导致所谓的信息时代的自闭症。那么我们就要通过重构注意力生态,去克服自闭症。

第二种武器,数字痴迷与虚拟生活的自我伦理

数字痴迷就像数字野火一样的在那儿燃烧。什么叫野火一样燃烧?你要让小孩不玩游戏,那完全就是野火烧不尽、春风吹又生,为什么?因为他的思维被改变了。

从科学上来讲,打游戏会不会让你变傻,或者说会不会让你注意力成问题,还没有形成有依据的科学定论。但是,现在有些游戏,它确实是按照你成瘾的样子设计,想办法让你成瘾。

好比比尔盖茨在未来之路上面讲过的数据紧身衣。但我讲的数据紧身衣是智能手机、智能手环、可穿戴设备,是你的智能紧身衣。根据这些设备所呈现的数据——每天走多少步等等,这就是所谓的数据紧身衣。从某种角度讲,把你的行为特征,包括各种数据采集起来,可以更好地开发人性化产品。

这里有一个很重要的问题,数字野火,它为什么会烧到你家的小孩呢?因为在孩子半岁或者两个月的时候,你给他接触这些电子产品,有没有恰当的控制方法,就产生了从小草根部就开始燃烧的“野火”。

你和你的孩子在数字时代能不能够自控,那就要用到自我伦理。什么叫自我伦理?通过自己行为的主动的调节,让我的生活更加幸福。而你现在的幸福,你现在的快乐,不应该影响到你将来的快乐。如果你现在快乐过度,那么将来你可能觉得别的东西没意思。这将会让你成为一个信息世界的自闭症儿童。

在这里很重要的一点就是要抓住可以自控的窗口期。现在有很多网络成瘾、游戏成瘾,那么这些情况基本上来讲它不是单纯地由网络造成的,很大程度上是由你的社会地位、心理、家庭关系等各方面造成的。

所以说这样一些人中你可能需要给他更多的爱,更多的关心,但是最好是在他沉迷于网络成瘾之前,或者处于自控窗口期的时候,你去教育他,那时是效率更高。一旦他进到那个里面去了以后,就比较难了,这是一个。

再说数字痴迷,或者说这样一种网络成瘾、游戏成瘾,它是服强不服弱。如果你很有钱,家里条件很好,你的自由转圜的空间比较大,那么你遇到的矛盾就少,相对来说你回过来或走出来的可能性比较大。因为根据痴迷的程度可分为沉迷和痴迷两种,网络的沉迷、游戏的沉迷,大部分人都会有一个沉迷的阶段,但是有极少数人可能会有沉溺阶段。但相关研究到现在不论是心理学还是神经科学上并没有定论。

第三种武器,差异革命与解析社会的能动构建

当你看到微信推送广告,那为什么给他推的就是奔驰宝马的广告,给你推的就是摩拜单车的广告?实际上是因为他把你的一些个人行为被记录下来,然后进行一种自动化的分析。这样一种自动化的分析就像17世纪,笛卡尔提出解析几何这一精确分析运动轨迹的方法一样,数据智能可以对人的行为轨迹加以记录和解析,并实施相应的引导和调控。现在各种数据驱动的智能化平台,就是用数据分析的工具,来解析每一个人的数据记录,然后对他进行一种相应的引导。

在这样一个情况下,根据这些数据就有了大量的数据画像。数据画像是什么?就是标签。你如到过什么地方,跟什么人在一起吃过饭等等。这些内容,它相当于是一个非常复杂的数据 ********* ,数据的 ********* 的每一条,它都可以根据这个把你归到哪一类,然后对你进行精细的、精确的测度,这样测度完了以后,人和人之间的差别就出来了。

这些对数据的评价,也就是对人的评价,由此造成的差异,有可能会导致一些偏见,会造成歧视或不平等。比如你要去应聘,如果你的亲戚和朋友里面在某个公司工作,那么很有可能它的人事部门的算法会把你对公司的了解程度之类的分数加得比较高,或者直接给你一个加分,而另外的人就没有这样一个加分。

通过数据来分析或解析每一个人,是福还是祸?对于个体而言,很重要的一点就是,每个人要把你想到的技术滥用的坏处说出来。对于文明码之类的行为评分体系,应该意识到:不是人的所有的行为都能量化;不同的量之间是不能够随便相加的。因此,用数据评分的办法来评价人的某方面的行为要注意它的适用性和限度,特别是要注意不能简单地将各种行为评分加起来作为区分好人坏人的工具,这其中的权重和数据选择有太多的主观因素,容易造成偏见和歧视,其实质是数字官僚主义。

第四种武器:基于行动者网络分析的伦理审计

行动者网络理论是由法国社会学家拉图尔提出的一个科技社会分析理论,大意是要理解科技的实质,就要追踪科技活动所涉及的人与非人(包括人工物、制度、文化等),将它们视为各种相互影响和共同构建科技的行动者,通过对行动者的利益、意图、价值、行为等的分析,动态地剖析科技发展的过程、机制与后果。举一个简单的例子,去年以来有很多地方都在用人脸识别技术,很多大学和单位的门卫也在用人脸识别。那我们想想一下,这些人脸识别的场景和高铁站、飞机站之类的场景实际上是不一样的,进而思考这些应用有没有必要。同时,还可以看到,由于今年以来疫情防控的需要,在很大程度上强化了这种需求。

此外还有很多问题也可以通过行动者网络展开进一步的分析。如人脸识别在不同场景的应用,对哪些人有利,对哪些人不利,对哪些人它可能没有明显的好处,也谈不上不利?实际上我们都知道,人脸识别从准确度来讲,对成年人来说比较准确,相对来说差错率比较低;对于小孩的差错率可能比较高,因为小孩他还在成长。这样一来,人脸识别不仅会因为不够精确而给儿童带来更多不便,并且儿童的面部数据在隐私权方面更为敏感,这就意味着对儿童的使用应该更加审慎。

由此,借助行动者网络分析,就是要把技术背后的人和利益找出来。比方说AI医疗,那么现在很多大医院都在推人工智能,如将人工智能用于影像识别,替代专家识别癌症等。但哲学家和社会科学家会还是可以通过行动者网络分析,提出一系列的疑问,一是这会不会提升医疗成本。二是这样会不会让小医院处于被淘汰的地位,而小医院都淘汰了以后,社会上只剩下大医院,那么对于人民群众来说是不是更有利?还有就是,对于那些因为这种应用而可能面临失业的医生来说,有没有人考虑他们的利益,给予培训和转岗方面的必要救济。我讲的这些思考、分析和探讨就是伦理审计,其关键就是通过对行动者网络的揭示,把技术背后的人和利益找出来。

第五种武器:非对抗性的伦理策略与信任再造

什么叫非对抗性?就是要对新技术的过程和后果进行一种理性的分析、反思和行动。就信息技术而言,它的产生就是为了克服控制的危机而推动的控制革命。信息与数字技术的发展带来了很多便利和创新,但生活在每一个人都有一种焦虑,都有什么样的焦虑?就是在这个信息和智能社会中,人们越来越多地被技术管理。

以前的社会管理比较简单,主要是由门卫或者是街道带红袖箍的老太太这些人管。但是将来,我们会越来越多地面对看不到的人的管理或看不到人的治理。这种管理和治理的普遍应用,难免导致所谓的机器官僚主义或数字官僚主义,比方说如果你没有智能手机、没有健康码、不会相关操作,就有可能受到排斥,会遇到各种不应有的不便。面对这样情况怎么办?非对抗性的伦理策略就是,我们既不拒绝技术,又不简单地停留于对技术的批判,而是不徐不急,拿出耐心和韧性,傻傻地跟它缠斗。

比方说,现在很多算法,用于各种依据数据进行的决策,但从一般的评估模型到深度学习,算法作出决策的过程往往如同一个黑箱,不会或不能合理解释它作出决策的理由。这种算法黑箱影响到人们对智能技术本身的信任,为了使人信任算法,就要打破黑箱,让机器的智能决策和行为变为可解释的,发展可解释的人工智能。

如何实现可解释的人工智能呢?有一种方法是引入反事实条件解释。什么是反事实条件解释,举个例子,如果要解释我为什么没有被某个公司录用,可以指出其原因是我不满足条件A——而另一个其他条件跟我一样且满足A的人被录取了。还有在用智能算法决定不给你贷款的时候,也可以通过反事实条件解释说明原因。

人工智能的发展要为社会广泛接受,需要构建一种机制,形成一个从算法可解释转化为可信任的自动呈现过程。为了提升人工智能的可解释性和可信度,研究人员开始在算法等人工智能应用中引入自我解释。根据“谷歌大脑”研究员蔡嘉莉(Carrie Cai)团队的研究,不同的解释会让用户对算法能力作出不同的评价。

在该研究中,研究人员向用户展示了一个用于识别手绘草图的人工神经网络Quick Draw的自我解释界面。为了说明机器学习算法为何无法识别一个手绘的牛油果草图,研究者让系统在显示界面上以图解的方式向用户呈现出两种解释。一种是“标准”解释,向用户展示了智能系统正确识别过的其他牛油果的图像。另一种是“比较性”解释,向用户展示了类似形状物体的图像,比如梨或土豆。接受标准解释的用户感觉人工神经网络更为可信,接受比较性解释的用户则认为这种人工神经网络虽然存在局限性,但更有“亲和力”。不论是那种自我解释,都有助于用户认识智能系统的能力,看到机器智能的限度乃至盲区。

第六种武器:弥合分歧的认知补偿与价值外推

什么叫弥合分歧?实际上就是我们在遇到一个不清楚的事情时,容易发生争执。有时候是因为信息少,但在很多情况下,信息并不少,依然莫衷一是。造成这些分歧的主要原因是,我们没有从“信息”的本质来理解它。

“information”这个词主要翻译为“信息”之前,还有一个词叫“情报”。在信息时代,处理信息的首要原则,就是你不要做傻白甜,不要说它说啥就是啥,而是它说任何一个东西,你都要打一个问号,要问一个为什么。这个叫做要做认知上的强者。什么叫做认知上的强者?就是你要有情报意识,对各种信息学会有条理的、理性的怀疑,这样你就可以做认知上的强者。

另外一个策略叫做价值解缠策略。什么叫价值解缠策略?就是对于那些有争议的知识,要把价值与事实分开,特别是要学会拒斥那些不合常理的迷信和没有事实作为基础的知识。比如说,中医有五千年的传统了,中医很好,人们会因为中医独特的传统价值而相信中医。在这种情况下,应该按照中医的方法和原则,比方说望闻问切和辨证施治所进行的治疗活动,可以视为更可接受的。但是我们对于神医,只有夸大的价值而缺乏在中医自身体系内的可接受性,吹得再神,也不要管它。

同时,我们可以采取所谓的价值外推的策略。什么叫价值外推的策略?就是我们始终除了要站在个人、团体和族群的角度评价事物的好坏高低,还要站到整个人类社会乃至超越人类的角度来看问题,要学会站在不同的文化和从不同的未来愿景看待事物,学会相互理解。

第七种武器:智能化社会试验与未完成的伦理

面对智能化科技所带来的高度不确定的未来情景,必须以伦理的智慧,确立创新的速度和限度,在颠覆性的创造和颠覆性的毁灭之间找到一个人类文明可以承受的界限。

尽管中国不一定所有的领域处于领跑地位,但是在很多领域已经或将要跑在前面了,以前的科技伦理风险和问题都发生在发达国家,而现在越来越多地发生在我们身边,科技伦理问题对我们来说将变得越来越重要。所谓科技勇闯无人区,就意味着科技伦理必须与创新并行甚至要预先有所设计和考量。因为科技伦理是开放性的风险和挑战,我们需要在思想上要构建一种价值的导航仪和伦理的反射弧。

谈到伦理,难免涉及一些较高的价值诉求,比方说如何在人工智能时代寻找人的尊严。但也要看到,从古到今从来也没有一个道德完美的世界,没有一个道德的理想国。过去没有,现在没有,将来也不一定会有。那么,我们能够追求的是什么?就是尽量地减少伦理风险和负面问题,尽量地减少科技应用对人造成的伤害。

基于此,我造了一个词,叫伦理负债,即现代以来,为发展科技付出的伦理代价。值得我们思考的是,科技时代人的行为和人的活动对于大自然和人自身有哪些伦理负债?科技的伦理负债不是笼统的,而是具体的,可能表现为人与人在技术活动中得失的鸿沟。比方说,很多网络平台、社交媒介以及智能应用的发展,因为缺乏伦理考量、设计和审计,普遍存在着在用户不知情的情况下搜集和滥用用户数据的现象,难免以侵犯个人隐私和损害个人权益为代价。我们应该思考的是,这些科技的应用可能可以减少伦理负债,要让技术开发者和技术应用的主导者意识到,科技造成的伦理负债将可能导致普通用户对科技的不信任,影响科技的长远进步。

科技带来的伦理负债除了会导致各种可见或可衡量的负面影响之外,还会对人的意志和愿景造成颠覆性的影响。对此,如果说人们希望在人工智能时代保持作为人的尊严的话,需要警惕两种会影响到人之为人的志气的倾向。

其一,要彻底摆脱普罗米修斯的羞愧。什么叫普罗米修斯的羞愧?普罗米修斯就盗来天火、给人类带来技术的神。普罗米修斯的羞愧是什么?就是现在人们在机器面前越来越有一种自愧不如的羞愧。比如,我们计算没有计算机准,眼睛没有望远镜看得远,认路不如手机导航,就算识别人脸也赶不上机器等等。实际上,人们并不需要也不应该有这样的羞愧,为什么?因为机器再厉害,它是人类创造出来的。

其二,要抛弃第四连续或者是奇点临近的“鬼话”。所谓第四连续也就是弗洛里迪所说的第四次革命,它其实是对科技对人及其外在世界的关系的影响的概括,是某种后见之明。其中,第一次是所谓哥白尼连续或革命,打破了地球与其他宇宙天体之间的差异性,使得人们认识到,地球并不特殊,而与宇宙连为一体。第二次连续是达尔文革命,指出人和猴子是连在一起。第三次连续是弗洛伊德革命,说理性和非理性是连为一体的。

那么,第四次连续可以说是控制论革命,弗洛里迪强调的是智能革命或图灵革命。其大意是人和机器要连为一体,人和机器合二为一。但在这种连续与合一发展到奇点临近之类的后人类思想时,似乎意味着人应该被淘汰,不论是否情愿,最终要为机器的达尔文式进化让路。也就是说,机器会战胜人类,机器会统治人类,我觉得这些不是“人话”而是“鬼话”。

3、新中华未来主义的两条基本路线

那么我们怎么办,网上有一个讲述中国人拥抱数字技术等新兴科技的视频,冠以所谓的中华未来主义,大意是说,面对新兴科技,中国人在勇敢地往前冲,不管它所带来的代价,包括伦理问题、道德问题等。如果那么在乎其中可能存在的偏见,单从文化批判的角度来看,有很多地方值得进一步探讨。

实际上,其启示在于,现在我们需要一种新中华未来主义。新中华未来主义是什么样子?我认为有两条基本路线。

第一,自主赋能与自强不息的君子之道。这个君子不一定是什么儒家的君子,而是我们现代中国人意义上的君子。应该相信,我们现在的文化总体上远远比古老的文化要辉煌灿烂,不能活在辉煌的过去的阴影里,要有这个自信。

第二,自发自助与兼爱共生的义夫之道。在墨翟和公输般的攻防战中,墨子搞了一些兵棋演绎,说不论你怎么进攻,我都可以防卫。墨子实际是一个早期的自助自发的群体主义的倡导者和实践者,并且在不同的区域和社群之间去做联结。在联结的过程中,他们很讲究役夫之道,役夫就是贩夫走卒。在现在看来,所谓役夫之道,就是要站在普通人的角度来思考问题,调动他们的能动性和创造性。

4、寻找自由女神像之旅

最后,我给大家分享一点我个人的独有的经历。在2018年期间我在纽约寻找自由女神像的故事。当时已经是傍晚,我按照手机地图上的路线规划,从纽约坐了地铁坐,去看自由女神像。有趣的是,下了地铁以后,天已经黑了,我独自在空无一人的道路上走了一个多小时,才走到岸边看到远处一个岛上的自由女神像,在手机拍下的照片上只留下些模糊的光点。

我们再来下面这两个图片。在左边这张由安迪·沃霍尔的波普艺术作品中,自由女神看起来很宏大。但是我在纽约发现的女神却是华尔街的铜牛像对面的这个小女孩。这个小女孩在干什么呢?她勇敢地插着腰,代表中小股民斥责华尔街的牛。而我就是希望我们像墨子一样,站在贩夫走卒的那边,站在牛的对面,跟这个勇敢的小姑娘,也就是我所找到的“自由女神”站在一起。

在无知中缠斗

刘永谋(中国人民大学)

书快结尾的时候,段伟文写道:“耐人寻味的是,智能化时代人类最需要的不再是知识论而是无知学,即人们迫切需要了解的是怎样在无知的情况下作出恰当的决策。”这句话提纲挈领地总结了信息时代人的命运和行动的根本特征:无知。

在某种意义上说,知识面向的是过去:当某人、某物或某事成其之所是,才能谈论知道它们的“什么”。比如评论曹操是枭雄,或者认定地球上的重力加速度是9.8米/秒²,必须以过去的经验为基础。一旦转向未来,无知就会包围着我们。所有对未来的想法都是从过去推断未来,其中关键在于:未来与过去仍旧相同,或者说,世界是规则的。但是,规则律是一种形而上学的信仰,无法得到科学证明,比如9.8米/秒²重力加速度在未来可能变化。即使万有引力定律的非时间性,严格地说也不能完全确定,世界演化到新阶段时它存在崩溃的可能性。

当人们欢呼信息社会到来,绝大多数人没有意识到自己迎接的是一个全新的无知文明。1946年第一台电子计算机问世,1969年作为互联网基础的阿帕网建成,之后赛博空间和电子信息暴涨,表面上知晓很多闻所未闻的“奇怪”知识,却发现它们却并没有让我们对于如何行动或选择有多少实质性的帮助。到智能革命方兴未艾之时,人类手足无措的处境已更加凸显:我们甚至不知道机器人会不会灭绝人类,同时又被技术-资本的强大逻辑推动着向“无知之境”狂奔。

实际上,不光AI技术,其他新科技如纳米科技、基因工程和人体增强等,都带有强烈的未知性。为什么呢?以往知识的目标是解释和理解过去,用来“知道”什么,现在知识的目标是预测和控制未来,用来“治理”什么。当代新科技使得整个社会日益深度科技化,正如工业革命以来不能容忍作为荒野的自然,人类今日不再能容忍偶然和无规律的社会。显然,消除对社会的未知,最好的办法是设计和规划社会,包括设计和规划组成社会的每一个个体。

诡吊的是,对无知的痛恨没有消灭它,相反使得无知疯涨。从本质上讲,信息文明试图建构敏锐而有力的社会神经系统,智能文明试图在此基础上加上强大的反馈运动系统。旧时代的知识世界是理想化的世界,人类满足于在概念中应付世界;而新时代的无知世界是真实的世界,人类用大数据、全数据、长数据来替换物理世界。结果却如苏格拉底早已指出的:知道得越多,必定未知更多。

“无知的世界”便是《信息文明的伦理基础》尝试仔细描述的、我们身处其中的当代社会历史境遇,亦可称之为“数字幻术”的世界:“数据对人的行为的绝对理解是一种永远不可能实现的幻术,巨量的大数据实验所捕捉到的不是鲜活的人类生活,而是由数据废气构造的世界的僵尸版本。”

段伟文首先追溯信息网络空间的缘起,并归结出它的3个基本向度:对象性、意向性和交互性。就对象性而言,网络世界已经成为海德格尔笔下笼罩一切的“座架”,万事万物都被编码为波普尔所称的“世界3”,即客观知识的世界,最终塑成为虚拟资本主义的新边疆。就意向性而言,网络世界不仅仅是容纳野蛮生长的信息之巨大容器,而且成为“一种生长性的人(此在)的意向空间”。就交互性而言,段伟文总结人们在赛博空间“共在”的3个特点:(1)复制:在网上对原本与复本的区分意义不大;(2)虚拟:所有网上在场都是虚拟的;(3)出位:大家既在网上又不在网上,在线和离线不过在一念之间。

接着,《信息文明的伦理基础》分析网络空间中的2个基本理论问题,即网络空间的知识权力结构,以及个人在网上的生存状况。网络的知识权力结构可以总结为一种动态的双螺旋构造,即相互作用的“技术螺旋”与“市场螺旋”。技术螺旋的动力是信息过载:信息过载导致技术改进,技术改进又使得传播内容和速度大为增加。市场螺旋的动力是价值:网络用户数量增加,整个网络的市场价值不断增加,反过来吸引更多的用户。在双螺旋运动中,网络知识权力空间得以急速扩展,个体在其中面对着异化和沉沦的巨大风险,比如权力宰制、自我幻象、数码焦虑、虚实莫辩和信息沉溺等等。

在书的后面部分,段伟文集中对虚拟现实、大数据和人工智能等信息与通信技术(ICT)最重要的组成部分进行专门论述,讨论它们面对的伦理问题和应对问题可能采取伦理策略。他认为,信息理论的主旨是“克服由信息资源占有的不对称所可能导致的负面效应,同时使信息行动者在信息生态共生中获得更大的福祉”,因而信息伦理机制构建的主要环节是“从信息生态的整体视角出发,寻求信息权利的合理分配机制”。信息文明的伦理构建无法一劳永逸,而是不断处于变化、调适和再平衡的动态发展之中。

因此,在段伟文看来,这将是一场无休无止的缠斗或争胜,此即他所谓的“伦理反射弧”的实质。缠斗不是敌对,前者是非对抗性的。以信息平等为核心的网络伦理秩序,总是充斥着权力实践和反权力的挑战,权力与反权力不可根除,无时无刻不弥散于赛博空间的每一个角落。缠斗的双方并非敌人,而是争胜的对手,一边缠斗又一边承认大家属于共同的赛博联合体。

在我看来,缠斗是介于过去与未来、已知与未知之间的“当下”的必然选择。活在当下,乃是活在“半懂不懂”或者“不懂装懂”之中。我们转向未来,但无知学尚未建立,只能是适度地有节制缠斗:既不甘于过去拘泥现状,又不愿意未来陷入残忍甚至毁灭。所以,缠斗本质上是一种审慎生活或生存之创造。

说老实话,“伦理反射弧”并不能让人满意,但是考虑到创造之复杂和困难,很难给出更为详细的理论刻画,暂且接受段伟文的这种说法。网络空间存在沦为“僵尸世界”的风险,可以批评数据主义、算法权力和“控制革命”,但无论如何,赛博空间中的创造活动时时都在发生,人人都在参与,并且永远不会停息。换言之,不能否认,网络空间是当代世界最有生命力的组成部分。

(本文的删节稿发表在《中国科学报》,2020年9月10日)

重新认识自己:在技术之力与伦理校勘中找寻自我

闫宏秀(上海交通大学)

智能技术的泛在性与深度渗透一方面是人类智慧的表征,另一方面却又让人类对自己的智慧表示担忧。当今技术的发展迫使我们需要仔细思考我们该如何有智慧地活下去,避免文明的脆断与自我的迷失。恰如段伟文教授在《信息文明的伦理基础》一书的跋中所写:“今天我们如何认识这个世界并进行价值对话?”这种对话至少满足我们有对话能力和该对话是有价值的两个基本条件。也就是说,要进行这种对话的前提条件就是我们还知道我们是谁以及我们还能力思考我们是谁,这个对话的过程是我们在厘清自己是谁,这个对话的结果是我们想谋划或规划一下我们自己应该是谁,并且这种谋划或规划是有价值的。从本质上讲,这种对话就是技术时代的人类在技术之力与伦理校勘的双重驱动下找寻自己。

1、技术之力:认识自己的新场景

我们生活在技术造就的世界之中。我们的文明与技术息息相关,如工业文明、信息文明;我们甚至用技术来划定时代,如旧石器时代、新石器时代、青铜器时代、计算机时代、智能时代等。技术不仅仅是作为工具进入人类社会,更是作为人类生存的方式进入到对人的塑形之中。在技术与人的互动之中,技术之力在构成人类生存场景的过程中,开启了人类认识自己的新场景。

当技术以族群或者汇聚的形式出现时,一项新技术的介入可能会燃爆某种境况。“随着互联网、电子商务和社交新媒体的出现,接上大数据这个自来水龙头之后,这一曾经独孤求败的屠龙刀才有了用武之地。”反观这段话具有极强画面感的表述,在大数据技术自来水水龙头的给力下,智能社会如虎添翼。但若因这个水龙头失灵而带来的水漫金山,当数据洪流带着泥沙砸过来,且这些数据还是智能的,那人类该怎么办呢?

在技术之力面前,人类应该保有自己的独特判断力。在日常生活中,我们会在人与技术的博弈中彰显一下自身的智慧。如,在从A地到B地的过程中,我们会借助导航系统,并通过自己的判断力进行取舍,智慧地选取觉得最优化的一个方案。这种取舍貌似是人类智慧的主场,事实上是我们在人与技术的共融场景下,用自己的智慧与技术之力进行某种平衡。若我们还可以平衡的话。换句话说在智能时代这样一个新的技术语境下,我们力图给自己留出有用的空间。那么,怎么留出空间呢?

我在这书中找答案,答案在很多地方都有。不妨看这么一段,我觉得这是本书相当霸气也相当有想象空间的答案。“在走向智能社会的开端,人应该回归人类最古老的智慧——不仅承认自己的无知,而且时刻与对世界的‘真相’的全盘揭示保持一定对距离,给人们反思自我和对前瞻未来留下微妙而必要对缝隙。”说其霸气留出空间的一个必要条件是——是因为承认人类要自己的无知;说有想想空间基于作者所言的“保持一定的距离”。这个缝隙是多宽?距离是多少?大家都知道有个词是零距离。若是零距离,则人类认识自己到底认识的是什么?又该如何认识自己?

2、该如何认识自己?

认识自己作为一直萦绕人类的问题,也是一个恒久却又常新的问题。这绝非易事,康德关于人的四个哲学追问,即我能认识什么、我应当做什么、我能期望什么、和人是什么一直是哲学界长期思考的话题。在智能时代,信息与数据的暗流中,这个问题更加魔幻。当今,我该如何认识我自己呢?

通过数据透视我自己,在数据与我的认知之间进行认识自己之旅。书中通过权力宰制、自我幻象、数码焦虑、虚实莫辨、信息沉溺等新技术带来了自我认识中的无根基的信息化身份认同,并形成另一个它视角的自我。曾经有《闻香识女人》,现在呢,是不是可以依数据识人?手机数据是不是助推了对自己的认知?打开手机,看看自己的体重曲线、走路步数、睡眠指数等各种数据指标,我们可以开启对自己的健康认知,再进入到对自己的全方面认知等。从中可看出,在某种程度上,是技术让我认识我自己。

就在技术开启自我认知的过程中,另一个问题相伴而至。这个问题是认识的是哪个自己?且不说,整容、或人类增强后的自己,我们在人工智能时代,通过数据透镜认识的是肉身、数据人、抑或身体联网的人?在书中,作者对人给出了多种画像。当下数据处理的默认状态或者缺省值是记录,那么,会依据时间轴形成一个自我的描述。这个描述可以说是另一个数据自我与我的博弈,是一种平行式的生活,多出了一个平行的我。但事实,多元自我非但不太可能带来自我的统一,反而更可能导致自我的分裂。

3、伦理校勘是否可以让我们还能认识自己?

前英国皇家学会会长、著名天文学家、剑桥大学的马丁·里斯认为:每一项创新确实在一开始都蕴含着不确定性,都与风险相伴,甚至可能是一种冒险。也正是因为科学技术自身的不确定性,使得伦理的维度被视为科学技术发展的一个重要因素。在技术时代,伦理校勘真的可以守护我们的本质吗?

书中坦言:“一般而言,针对科技应用和研究的完整的规制体系主要包括技术标准、伦理规范和法律规定三个层面。但鉴于虚拟现实属于新兴科技,客观上具有技术超前和法律之后的特征,则使得伦理规范成为规制体系的关键环节,一方面追赶技术发展,使伦理规范嵌入技术标准,并与之相互整合,以实现负责任的研究与创新,另一方面为后续法律规定划定价值底线与权益边界。”所以,在对于我们还能认识自己的回答中,我们需要伦理智慧,但这并不意味着是伦理智慧是破解该问题的唯一方式。

面对技术之力的无处不在,《信息文明的伦理基础》将技术之力以哲学的视角呈现出来,在这种呈现中,自我的迷失也迎面而来。毫无疑问,人类不愿意迷失。因此,技术的发展过程,事实上也是人类自我认识与自我表达的一个过程,而伦理校勘的恰恰是在让人类在这个过程中找寻自我。

(本文的删节稿表在《上海科技报》2020年10月16日第6版)

以柔克刚:以伦理建构的方式对抗技术理性

杨庆峰(复旦大学)

面对现代技术对于生活世界的控制,我们该如何应对?最近,《信息文明的哲学研究》丛书(王站、成素梅主编)的推出对这一问题给予了整体式回应。信息哲学家段伟文的《信息文明的伦理基础》(以下简称《基础》)更是呈现了以信息伦理反射弧为基本概念的伦理思考理路。这一思考本质上是一种柔性的接纳,因此产生了奇特的“绕指柔”效果。“何意百炼钢,化为绕指柔”,作者的思考恰恰展现了这样一个过程。从著作整体架构来看,作者指向了信息空间、大数据知识、人类深度智能化等技术形式,借助现象学反思、借助伦理学等哲学工具展开了深挖和批判,为不臣服于技术逻辑而展开运思。在这种严肃概念思维分析的背后,透露着一种道德柔情。即便面对技术理性的跋扈,也更多是想到的美好一面。

1、《基础》一书所提的问题

《基础》一书提出了两个首尾呼应的问题。在开头,作者提出了如何使得我们不臣服于技术变迁逻辑的问题。“人类必须作出的终极价值抉择是,在创新使得世界不再是过往的世界,我们不复是从前的我们时,如何使人性依然可以在框定技术前行的方向,而不是臣服于技术变迁的逻辑。”(p1)作者已然清晰地看到一个变化:创新驱动的时代,过去的世界已然过去、过去的我们不复存在。从时代看,我们的时代发生着翻天覆地的变化,仅仅从交通方式来看,车马行走变成了高铁飞机,甚至人们期盼着未来的瞬时传送的方式。这个时代以加速和空间拉近开启了变成地球村的节奏;从人的存在来看,我们已然发生了悄然的变化。这种变化以进化的方式呈现出来。“我们”从非洲走出来,然后变成了地球的主人,从偶然地借助天火,到现在可以自由地控制化学燃烧反应。在这个过程中,我们经历了什么?服从于技术逻辑。以计算机芯片来说,始终在摩尔定律的框架中前行。但是,人类的发展却不止于此,随着人工智能的发展,摩尔定律失效了,人们可以掌控技术逻辑的发展。这一问题隐隐显示出作者力图在人类与技术逻辑和技术世界之间的关系中找到一种平衡。

在结尾,作者更是提到了一个当前新冠疫情这一重大危机带来的启示:“信息化与智能化昭示了无止境的科技未来,但是人们必须认真思考如何应对文明脆断的可能?”这一问题的提出,让我们仿佛听到了文明发展之树枝在技术冲击下发出的脆断之声。我们该如何看待文明脆断的可能性,这是这一问题的意义所在。在自然发展过程中,灾难性遗忘总是不可避免地。比如个体记忆消退和被删除后导致的灾难性后果;人类文明在全球化冲击下已经遭遇的断裂。这两个问题的提出很尖锐地指向了人与技术的关系,技术逻辑导致了人类文明的脆断可能性。我们把这两个问题统称为技术理性问题,而反思者真正要面对的问题是如何对抗技术理性的无边蔓延。

2、上述问题的实质

“控制的危机”是作者2017年曾经提到的问题。“技术变迁的逻辑”则是《基础》对于整个技术危机本质的诊断。“凭借法力无边的机器智能,过去和现在已经不能满足技术无与伦比的控制力量,计算的洪流在未来已来的鼓点种入侵未来。”(p2)这一问题有哲学上的依据。“思”需要做的就是对抗技术化的控制。而反抗的根本是思考现代技术与理性的关系。按照海德格尔的说法,现代技术是现代性的极致形式,这道出了现代技术与理性之间就是一种内在的等同关系。哲学家们对于现代技术的控制本质已经给出了不同层面的反思,比如黑格尔将现代技术看做是精神外化的形式之一;海德格尔指出现代技术的本质是座架,这一观念是形而上的直接指向存在显示形式。技术的控制也是理性的控制,二者的同一是哲学家带给我们的重要观念。所以,从哲学史的角度看,反思理性运行成为最为关键的事情。在这一基础上,对理性极致代表形式的技术进行反思就成为应有之义。

再回到《基础》书中,作者提出的“信息伦理构建”是反思理性的一种重要形式了。这一反思严格地说属于理性内在的反思,也就是通过伦理形式来反思理性自身。在其整个文本7章内容里面,有五章直接展现了这种伦理反思的不同对象。比如在第二章展现的是对知识理性的信息伦理反思、第四章是对技术理性的伦理反思、第六章和第七章是对数据理性和智能理性的伦理反思构建。在整个逻辑中,贯穿着两条线:一是理性形式的变迁,从知识到技术,技术又表现为从信息到数据和智能的变迁,这可以与人类科技的四次革命变迁变迁形成呼应。二是伦理向度的彰显与伦理边界的构建,以反射弧为发端的伦理构建。

在诸多技术形式中,信息网络空间引起了笔者的极大兴趣。为了对抗这一理性形式,作者采用了现象学的阐述方法。他重点揭示了信息网络空间的三个基本向度:对象性、意向性和交互性。在信息技术与信息经济叙事中,采取的就是将空间看做是容纳并处理对象的场所;从现象学角度看,信息网络空间是一种生长性的人的意向空间。(p38)信息网络空间是一种实时的重叠共识。通过层层剖析,信息网络空间的结构完全透明。这一章与第五章,伦理向度似乎向内收敛起来,信息网络空间自身的向度与大数据认知与社会历史维度的构建成为最后落点。

3、伦理构建的总体商榷

对于伦理内在的反思来说,其不是一种激烈的对抗,而是显示着绕指柔的意象特征。作者尽管采取了不同的分析工具,这些工具中和适用,长于揭示问题,而批判性较弱。主要通过2个方面表现出来。

第一,“不臣服于技术变迁的逻辑”。对于技术逻辑的本质揭示,我们看到的是一种充满激情的抨击。“数据对人的行为的绝对理解使一种永远不可能实现的幻术,巨量的大数据实验所捕捉到的不是鲜活的人类生活,而是由数据废气构造的世界的僵尸版本。”(p16)这显示了一种理工科出身学者的情怀。但是,激情过后,那种理性的对抗并没有保留下来。我们看到的不是一种建构式的态度,而是一种否定式的表达:“不臣服于技术变迁的逻辑”。“不”与“臣服于”充分地显示了这种态度。根据一般写作的规律,引论一般都是在最后写就。《基础》的引论、余论和跋的内容均发表于2020年以后。最终,鲜明的批判最后停留在“不臣服”的否定性表达上。

第二,柔性规范。技术神话其实质使旷日持久和规模不断拓展的社会伦理实验。以往的道德规范难以应对,“只能在其技术实践和体验中,逐渐构建起相应的伦理反射弧,进而试图在各种柔性规范的基础上,制定刚性的和可执行的法律规范。”(p3)在作者这里,伦理反射弧始终是柔性规范,有别于刚性的法律规范。其作用更多是说服和感化。

最后,回到最初的问题:用什么样的方式对抗技术理性?就对抗而言,我们终究还是会想到一个关键的人物,利科。他选择了记忆作为对抗理性傲慢的工具。“记忆现象,和我们如此紧密地联系在一起,最为顽强地抵抗着彻底反思的傲慢。”与之相比,记忆是对理性的对抗与拯救。而相比之下,伦理的方式始终是柔性的和充满关怀的,从本质上看,伦理内在地同一于理性,而且尚需要法律的补救。从根本上来看,《基础》并不是对抗意义上的著作,因为思想的刚性经过百次锤炼已然演化为实践的柔性,显示出其独特的道德柔情。

本文由woniu于2021-03-05发表在中国AI网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://www.chinaai.com/zixun/6844.html